Les mérites du site maritime se sont conjugués avec l’excellence de la position, au contact même des deux grandes moitiés de la Guadeloupe, pour expliquer la réussite et la croissance de l’agglomération, tandis que Basse-Terre végétait. L’ouverture de l’aéroport international et la multiplication des hôtels alentour, notamment sur la côte sud de la Grande Terre, ont accentué le mouvement. Une grosse sucrerie, Darboussier, au sud-est de la ville, a longtemps soutenu l’emploi; mais elle a fermé en 1980. C’est sur son site que s’est construit le Centre caribéen de mémoire de la traite et de l’esclavage (Mémorial ACTe), ouvert en 2015.

Le port a été modernisé en 1903, puis la gare maritime ouverte en 1959. Il bénéficie d’un équipement complet avec marché, halle aux poissons, gare routière et maritime, assure l’accueil des navires de croisière et des liaisons avec Marie-Galante et les Saintes. La ville compte un musée Schœlcher et un musée Saint-John-Perse, quatre collèges et un lycée publics, deux lycées privés, un centre de formation d’apprentis, des cliniques, et le centre hospitalier universitaire; le musée Lherminier d’histoire naturelle et art précolombien reste fermé.

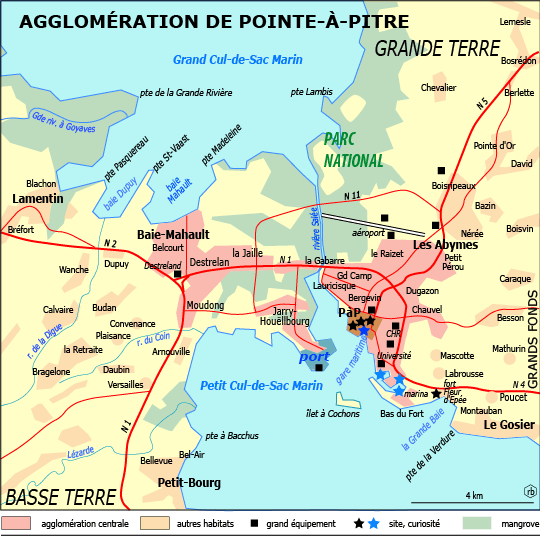

Le territoire communal a un dessin original, qui a tenu au souci de s’approprier prioritairement le bord de mer. Le centre-ville, autour de la Darse que prolonge vers l’intérieur la place de la Victoire, est formé de blocs assez réguliers d’immeubles sur un plan quadrillé. Sa rocade nord est devenue l’axe principal de la ville, au bord duquel s’est déplacé l’hôtel de ville. Au nord se sont développés des quartiers d’activités et d’immeubles comme Bergevin et, au nord-ouest, le triangle de Lauricisque: celui-ci, qui atteint à l’ouest la Gabarre au passage de la rivière Salée, comprend une petite zone industrielle et le port de pêche, et forme un «quartier prioritaire» de 35 ha et 5 400 hab.

Vers l’est du centre, sur les collines, les quartiers de Massabielle et Cour Zamia sont au contraire faits de pavillons, mais la limite communale en laisse une partie aux Abymes. Vers le sud-est, la commune ne possède qu’un très étroit ruban le long du rivage; c’est assez pour englober successivement le terre-plein Darboussier du port, le rivage même du Carénage, la pointe Fouillole et sa butte où ont pris place les établissements de l’Université des Antilles-Guyanes, et la Marina. Mais le nouveau port de plaisance et le fort, plus au sud, sont en partie sur le territoire du Gosier.

L’habitat a très vite dû empiéter sur les communes voisines, surtout Les Abymes, qui cerne de tous côtés le minuscule territoire communal. Le centre hospitalier régional et universitaire et l’institut Pasteur se sont établis à l’est, hors des limites; l’hôpital dispose de 920 lits, dont 700 médicaux, près de 200 en psychiatrie et une trentaine en moyen séjour. Les annexes touristiques de la ville sont encore au-delà au Gosier, les espaces industriels, commerciaux et sportifs à l’opposé vers le nord-ouest, et finalement le port industriel en face, sur la presqu’île de Jarry (commune de Baie-Mahault). Dans la commune se signalent EDF (350 sal.) la SA HLM (100 sal.), la banque BNP (160 sal.) et la Banque Populaire (40 sal.), les gardiennages Falcon (150 sal.), Marshall (75 sal.) et Lynx (60 sal.), La Poste (100 sal.).

La population de la commune a été stable jusque dans les années 1980 mais décline sensiblement depuis en raison de la saturation de son très petit territoire: elle avait 26 100 habitants en 1990, 21 100 en 1999; elle a donc baissé de 30% de 1999 à 2023. La commune localise un grand nombre d’emplois: 16 000, dont seulement 2 400 sont pris par des habitants de la commune, tandis que 2 800 autres résidants travaillent hors de la commune. Les résidences secondaires sont relativement nombreuses (900, soit 8% du parc), ainsi que les cases abandonnées. Les familles d’employés viennent en tête (21%) devant celles des retraités (18%) des ouvriers (17%), des cadres et entrepreneurs et commerçants (16%) et des professions intermédiaires (14%).

L’arrondissement totalise 199 000 hab., 14 communes. L’Université des Antilles-Guyane a son siège et ses principaux établissements au campus Fouillole à Pointe-à-Pitre; créée en 1982 à partir de centres universitaires des années 1960, et d’une école de droit qui remonte à 1880, elle groupe 14 000 étudiants, dont 6 700 sur ce site, où sont les facultés de droit, sciences, lettres, médecine et sports. Un autre campus guadeloupéen est à Saint-Claude (IUT) et l’université a aussi des locaux sur le boulevard Legitimus à Pointe-à-Pitre, notamment pour la formation continue. Elle a, bien entendu, des établissements en Martinique et en Guyane.

Le nouveau canton de Pointe-à-Pitre correspond à la commune.