Le nom de la Guadeloupe lui a été attribué par Christophe Colomb, qui y parvint le 4 novembre 1493, en souvenir du monastère d’Estrémadure. Le nom amérindien aurait été Karukera et signifierait l’île aux belles eaux. Le fond de peuplement d’Indiens Arawak, venus d’Amérique du Sud quelques siècles avant notre ère, avait été refoulé et exterminé par les Caraïbes, arrivés au neuvième siècle et qui résistèrent activement à la colonisation au 16e siècle. Les Espagnols laissèrent ensuite la place aux Français, qui débarquèrent en 1635 sous mandat de la Compagnie des Îles d’Amérique, assez vite remplacée par Charles Houël, gouverneur de 1643 à 1664 et qui lui racheta la colonie. Les colons, surtout venus de Bretagne et de Normandie, anéantirent à peu près totalement le peuplement indien, un accord évacuant les survivants vers la Dominique, et firent de la Guadeloupe une colonie sucrière en la peuplant d’esclaves africains.

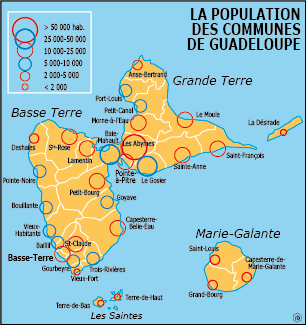

La Guadeloupe a la forme d’un archipel comportant deux îles principales, la Grande Terre et la Basse Terre, qui ne sont séparées que par un très étroit bras de mer nommé rivière Salée; deux îles secondaires, la Désirade à l’est et Marie-Galante au sud-est; un petit archipel, les Saintes, au sud-ouest; et des îlots inoccupés. La préfecture est à Basse-Terre, à environ 6 200 km de la métropole et 600 km de l’Amérique du Sud. La Guadeloupe a deux arrondissements, la sous-préfecture étant à Pointe-à-Pitre. Depuis 2007, les territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qui formaient un troisième arrondissement, ne sont plus rattachés à la Guadeloupe.

La forme de la partie principale de l’archipel guadeloupéen est souvent comparée à un papillon. Elle résulte de la juxtaposition de deux îles très différentes. À l’ouest, la Basse Terre est la plus haute, formée par un massif volcanique dont une partie est encore active à la Soufrière. Son nom tient aux habitudes des marins, qualifiant de bas ce qui est sous le vent, à l’abri. La Basse Terre, en forme d’ellipse d’axe nord-sud, est dissymétrique. Elle oppose une côte très accidentée mais abritée des alizés, à l’ouest, où s’est établie la première colonisation et où s’est maintenu le chef-lieu, devenu préfecture, à un versant oriental, plus long, bien arrosé et qui porte, outre la forêt, des plantations de bananiers, surtout vers le sud. À l’est, la Grande Terre, de dimension comparable et de forme triangulaire, est au contraire une île de faible relief, essentiellement calcaire, issue de formations coralliennes et accidentée par des failles. La Désirade et Marie-Galante sont de même nature, tandis que les Saintes sont, comme la Basse Terre, d’origine volcanique.

La juxtaposition de la Grande Terre et la Basse Terre fait de leur point de contact à la fois un isthme bien abrité au fond de deux grandes baies opposées, et le centre géographique de la Guadeloupe. C’est là que s’est développée Pointe-à-Pitre, et la grande agglomération qu’elle a suscitée alentour: la vraie capitale du département, avec le principal port maritime et le principal aéroport, l’université, le principal hôpital, mais non son chef-lieu officiel.

La population atteignait 305 300 hab. en 1967, 353 400 en 1990. Elle baisse de 0,7% par an: le taux de natalité est de 11,6‰, en baisse régulière (34‰ vers 1970); le taux de mortalité, de 8,2‰, est passé par un minimum vers 1995 (6,1‰ contre 8,9 vers 1970) mais semble remonter légèrement en raison de l’accroissement de l’âge moyen de la population, lié à la diminution de la natalité. Au total, le solde naturel annuel reste positif (+0,3%), le taux migratoire est de -1,0%.

La population active est d’environ 153 000 hab., dont 117 000 ayant un emploi, 35 000 chômeurs. Parmi les emplois, 37% sont dans les services publics (enseignement, services sociaux, administration), 24% dans le commerce et les transports, 8% dans la construction et autant dans l’industrie. Le revenu moyen est inférieur à celui de la France dans son ensemble, avec 27% de ménages imposés sur le revenu au lieu de 54%, soit moitié moins. Le produit brut annuel est de 9 milliards d’euros, un peu moins que la Martinique et que la Corse, mais supérieur par tête à celui de la Réunion (23 500 euros, moyenne française 36 900) et 5 ou 6 fois plus que la plupart des îles Caraïbes (30 fois Haïti…). L’écart est moins sensible pour le produit par emploi: 62 400 euros, France 83 600. Un huitième de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté et les fortes inégalités de revenus ont contribué aux grèves et manifestations (notamment en 2009), au cours desquelles s’est notamment illustré le dirigeant syndical de l’UGTG Élie Domota, animateur du Liyannaj Kont Pwofitasyon (LKP), ce qui en créole signifie Ligue contre les surprofits (ou la surexploitation).

La Guadeloupe compte 7 300 exploitations agricoles (10 200 emplois permanents), cultivant 31 800 ha dont 2 500 en canne à sucre et 2 000 en bananiers, 2 000 en légumes; 11 000 ha sont toujours en herbe. La forêt occupe 80 000 ha, soit 43% du territoire; 33 800 ha sont privés; l’Office national des forêts gère une forêt domaniale de 27 800 ha et 8 000 ha de mangrove. La production agricole annuelle est de 44 000 t de bananes, principalement exportées. De 520 000 t de canne broyée sont extraits 45 000 t de sucre et 85 000 hl de rhum (43 000 t de rhum agricole, 42 000 de rhum industriel de sucrerie) dont 53 000 t exportées. La Guadeloupe a environ 35 000 têtes de bovins, dont 15 000 laitières, 15 000 porcins, 10 000 caprins et peu d’ovins, 320 000 volailles.

Le commerce extérieur de la région est largement déficitaire: les exportations sont moins du dixième des importations en valeur (280 M€ contre 3 milliards). Dans les sorties, les produits agricoles (surtout la banane) sont prépondérants et bénéficient d’un large soutien de l’Union européenne. Aux entrées dominent les produits industriels et alimentaires, la France métropolitaine fournissant les deux tiers des importations. Le nombre annuel de touristes est de l’ordre de 400 000, assurant environ 5 millions de nuitées, dont une bonne partie en famille.